2019年11月17日 11:18 来源:新疆日报

新疆日报讯(记者赵春华 李春霞 苏璐萍报道)西北风来了。乌鲁木齐市雅玛里克山上的树在风中摇曳生姿,树叶“沙沙沙”地伴奏。栖息在枝头的鸟雀扑棱着翅膀飞起,瞬间隐匿在林子深处,留下一阵阵清脆的叫声。

望了这座山40年,也盼了40年,这是雅山脚下居住了大半辈子的李克华最爱的一幕。但儿时每逢刮西北风,总能让他想起雅山的另一个名字——妖魔山。狂风卷起沙尘,肆虐着荒山由于常年饥渴而毫无生机的“皮肤”。由于水土流失严重,成片裸露在外的岩石磨得锃亮,锋利得让人发怵。

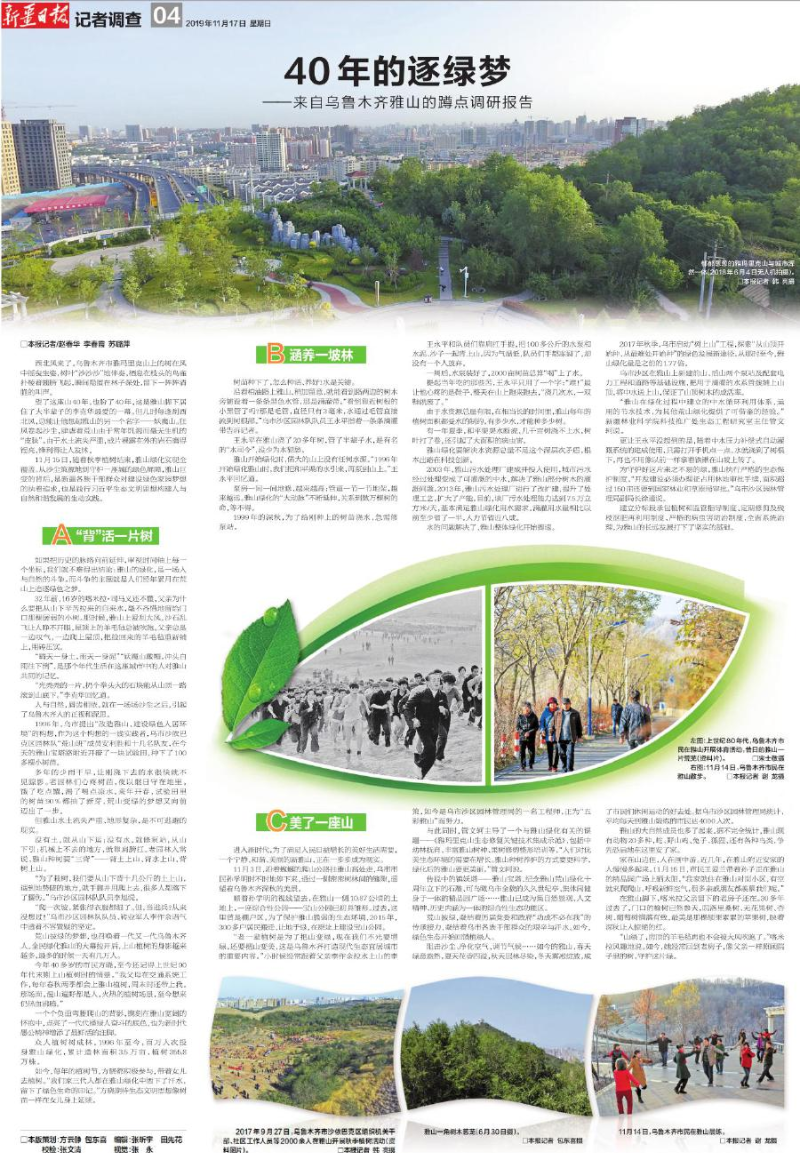

11月15日,随着秋季植树结束,雅山绿化实现全覆盖。从沙尘策源地到守护一座城的绿色屏障,雅山巨变的背后,是新疆各族干部群众对建设绿色家园梦想的执着追求,也是践行习近平生态文明思想构建人与自然和谐发展的生动实践。

A “背”活一片树

如果把历史的脉络向前延伸,审视时间轴上每一个坐标,我们就不难得出结论:雅山的绿化,是一场人与自然的斗争。而斗争的主题就是人们经年累月在荒山上追逐绿色之梦。

32年前,16岁的喀米拉·司马义还不懂,父亲为什么要把从山下辛苦拉来的自来水,毫不吝惜地留给门口那棵孱弱的小树。那时候,雅山上爱刮大风,沙石乱飞让人睁不开眼,屋顶上的羊毛毡总被吹跑。父亲总是一边叹气,一边爬上屋顶,把捡回来的羊毛毡重新铺上,用砖压实。

“晴天一身土,雨天一身泥”“妖魔山戴帽,冲头白雨往下倒”,是那个年代生活在这座城市中的人对雅山共同的记忆。

“光秃秃的一片,扔个拳头大的石块能从山顶一路滚到山底下。”李克华回忆道。

人与自然,唇齿相依,就在一场场沙尘之后,引起了乌鲁木齐人的正视和深思。

1996年,乌市提出“改造雅山、建设绿色人居环境”的构想,作为这个构想的一线实践者,乌市沙依巴克区园林队“荒山班”成员安利胜和十几名队友,在今天的雅山宝塔路附近开辟了一块试验田,种下了100多棵小树苗。

多年的少雨干旱,让刚浇下去的水很快就不见踪影。老园林们心疼树苗,夜以继日守在地里。饿了吃点馕,渴了喝点凉水。来年开春,试验田里的树苗90%都抽了新芽,荒山变绿的梦想又向前迈出了一步。

但雅山水土流失严重、地形复杂,是不可逃避的现实。

没有土,就从山下运;没有水,就修泵站,从山下引;机械上不去的地方,就靠肩膀扛。老园林人常说,雅山种树要“三背”——背土上山、背水上山、背树上山。

“为了栽树,我们要从山下背十几公斤的土上山,遇到地势陡的地方,就手脚并用爬上去,很多人都落下了腰伤。”乌市沙区园林队队员李旭说。

“爬一次坡,紧张得衣服都湿了。但,当逃兵?从来没想过!”乌市沙区园林队队员、转业军人李作余语气中透着不容置疑的坚定。

荒山披绿的梦想,也召唤着一代又一代乌鲁木齐人。全民绿化雅山的大幕拉开后,上山植树的身影越来越多,最多的时候一天有几万人。

今年40多岁的市民方晓,至今还记得上世纪90年代末期上山植树时的情景。“我父母在交通系统工作,每年春秋两季都会上雅山植树,周末时还带上我。那场面,漫山遍野都是人,火热的植树场景,至今想来仍热血沸腾。”

一个个负重弯腰爬山的背影,镌刻在雅山宽阔的怀抱中,点亮了一代代播绿人奋斗的底色,也为新时代愚公精神增添了最鲜活的注脚。

众人植树树成林。1996年至今,百万人次投身雅山绿化,累计造林面积3.5万亩,植树355.8万株。

如今,每年的植树节,方晓都积极参与,带着女儿去植树。“我们家三代人都在雅山绿化中洒下了汗水,留下了绿色生命的印记。”方晓期待生态文明思想像树苗一样在女儿身上延续。

B 涵养一坡林

树苗种下了,怎么种活、养好?水是关键。

沿着柏油路上雅山,稍加留意,就能看到路两边的树木旁铺设着一条条黑色水管,那是滴灌带。“看到靠近树根的小黑管了吗?那是毛管,直径只有3毫米,水通过毛管直接流到树根部。”乌市沙区园林队队员王永平指着一条条滴灌带告诉记者。

王永平在雅山浇了20多年树,管了半辈子水,是有名的“水司令”,没少为水犯愁。

雅山开始绿化时,偌大的山上没有任何水源。“1996年开始绿化雅山时,我们把和平渠的水引来,再泵到山上。”王永平回忆道。

泵房一间一间地修,越来越高;管道一节一节地架,越来越远。雅山绿化的“大动脉”不断延伸,关系到数万棵树的命,等不得。

1999年的深秋,为了给刚种上的树苗浇水,急需修泵站。

王永平和队员们靠肩扛手提,把100多公斤的水泵和水泥、沙子一起背上山。因为气温低,队员们手都冻裂了,却没有一个人放弃。

一周后,水泵装好了,2000亩树苗总算“喝”上了水。

提起当年吃的那些苦,王永平只用了一个字:“难!”最让他心疼的是鞋子,整天在山上跑来跑去,“浇几次水,一双鞋就废了。”

由于水资源总量有限,在相当长的时间里,雅山每年的植树面积都受水的制约,有多少水,才能种多少树。

有一年夏季,和平渠渠水断流,几千亩树浇不上水,树叶打了卷,还引起了大面积的病虫害。

雅山绿化要解决水资源总量不足这个深层次矛盾,根本出路在科技创新。

2003年,雅山污水处理厂建成并投入使用,城市污水经过处理变成了可灌溉的中水,解决了雅山部分树木的灌溉问题。2013年,雅山污水处理厂进行了改扩建,提升了处理工艺,扩大了产能。目前,该厂污水处理能力达到7.5万立方米/天,基本满足雅山绿化用水需求。滴灌用水量相比以前至少省了一半,人力节省近八成。

水的问题解决了,雅山整体绿化开始提速。

2017年秋季,乌市启动“树上山”工程,探索“从山顶开始种、从最难处开始种”的绿色发展新途径。从那时至今,雅山绿化量是之前的1.77倍。

乌市沙区在雅山上新建前山、后山两个泵站及配套电力工程和道路等基础设施,把用于滴灌的水系管线铺上山顶,将中水送上山,保证了山顶树木的成活率。

“雅山在绿化过程中建立的中水循环利用体系,运用的节水技术,为其他荒山绿化提供了可借鉴的经验。”新疆林业科学院科技推广处生态工程研究室主任管文轲说。

更让王永平没想到的是,随着中水压力补偿式自动灌溉系统的建成使用,只需打开手机点一点,水就浇到了树根下,再也不用像以前一样拿着铁锹在山坡上转了。

为守护好这片来之不易的绿,雅山执行严格的生态保护制度。“开发建设必须办理征占用林地审批手续,面积超过150亩还要到国家林业和草原局审批。”乌市沙区园林管理局副局长徐通说。

建立分标段承包植树和监管指导制度、定期修剪及残枝沤肥再利用制度、严格的病虫害防治制度,全面系统治理,为雅山的长远发展打下了坚实的基础。

C 美了一座山

进入新时代,为了满足人民日益增长的美好生活需要,一个宁静、和谐、美丽的新雅山,正在一步步成为现实。

11月3日,沿着蜿蜒的爬山公路往雅山高处走,乌市市民孙学明时不时地停下来,透过一侧密密树林间的缝隙,遥望着乌鲁木齐深秋的美景。

顺着孙学明的视线望去,在雅山一侧10.87公顷的土地上,一座综合性公园——宝山公园已初具雏形。过去,这里曾是棚户区。为了保护雅山脆弱的生态环境,2015年,300多户居民搬迁,让地于绿,在原址上建设宝山公园。

“老一辈植树是为了把山变绿,现在我们不光要增绿,还要把山变美,这是乌鲁木齐打造现代生态宜居城市的重要内容。”小时候经常跟着父亲李作余拉水上山的李策,如今是乌市沙区园林管理局的一名工程师,正为“五彩雅山”而努力。

与此同时,管文轲主导了一个与雅山绿化有关的课题——《雅玛里克山生态修复关键技术集成示范》,包括中幼林抚育、丰富雅山树种、果树修剪整形培训等,“人们对优美生态环境的需要在增长。雅山种树养护的方式要更科学,绿化后的雅山要更美丽。”管文轲说。

传说中的镇妖塔——雅山宝塔、纪念雅山荒山绿化十周年立下的石雕、可鸟瞰乌市全貌的久久世纪亭、集休闲健身于一体的精品园广场……雅山已成为集自然景观、人文精神、历史内涵为一体的综合性生态功能区。

荒山披绿,凝结着历届党委和政府“功成不必在我”的传承接力,凝结着乌市各族干部群众的艰辛与汗水。如今,绿色生态开始回馈植绿人。

阻击沙尘、净化空气、调节气候……如今的雅山,春天绿意盎然,夏天花香四溢,秋天层林尽染,冬天雾凇绽放,成了市民们休闲运动的好去处。据乌市沙区园林管理局统计,平均每天到雅山锻炼的市民达4000人次。

雅山的大自然成员也多了起来。据不完全统计,雅山现有动物20多种,蛇、野山鸡、兔子、狐狸,还有各种鸟类,争先恐后地在这里安了家。

家在山边住,人在画中游。近几年,在雅山附近安家的人慢慢多起来。11月15日,市民王爱兰带着孙子正在雅山的精品园广场上晒太阳。“我家就住在雅山对面小区,有空就来爬爬山,呼吸新鲜空气,很多亲戚朋友都羡慕我们呢。”

在雅山脚下,喀米拉父亲留下的老房子还在。30多年过去了,门口的榆树已然参天,院落里桑树、无花果树、杏树、葡萄树错落有致,最美是那棵硕果累累的苹果树,映着深秋让人惊艳的红。

“山绿了,房顶的羊毛毡再也不会被大风吹跑了。”喀米拉风趣地说。如今,她经常回到老房子,像父亲一样照顾院子里的树,守护这片绿。