2020年02月17日 10:18 来源:天山网

天山网讯(记者康颢严 通讯员宋宁 梅建军摄影报道)自新冠肺炎疫情发生以来,“疾控力量”成了一线的钢铁防线。在乌鲁木齐市疾病预防控制中心奋战的队伍中,活跃着一群年轻的身影,这些刚入职疾控队伍的90后年轻人,在短时间里迅速成长为疾控战“疫”的中坚力量。

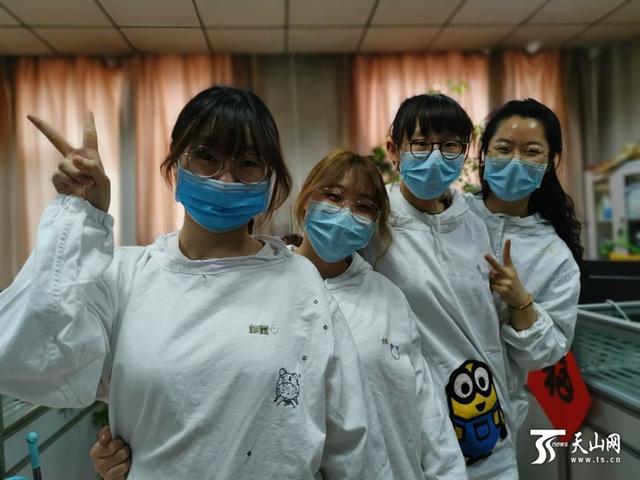

我还是那个“小可爱”,90后女生们在宽大的防护服上绣上自己喜欢的图案和名字。

告别青涩“瞬间成长”的流调队员

1995年出生的阿地拉 · 努尔拉去年9月刚刚入职乌鲁木齐市疾控中心,是名不折不扣的“新兵”,但是她谈起自己负责的流调工作熟练而自信。新冠肺炎疫情发生后,轮转科室的她被火线编入流调队,在乌鲁木齐市各发热门诊对疑似病人开展流调、采样。大年三十这天,当得知自己进入流调队,紧张的她在办公室反复练习了20遍穿脱隔离服,“第一次面对这么大的战役,当时还是很紧张,但是大年初一连续几个任务跑下来,瞬间感觉自己已经是能独当一面的‘老兵’了。”她笑着说道。

隔着玻璃,阿地拉和实验室里的同事为彼此鼓励。

接到定点医院疑似病例的通知,立即携带装备出发;穿好全套防护服,进入病区对疑似患者采样、调查登记接触史;脱下隔离服,一身汗水未干便套上外套,马不停蹄赶回单位,把采集样本送至实验室后再抓紧时间写流调报告……每趟平均花费3小时的工作流程,阿地拉有时一天要重复三四次。早一点确定检测结果、早一点确认接触人员,就能早一点采取对应措施,她深知在这场疫情防控阻击战中,自己的工作就是与病毒“赛跑”。连日忙碌中,阿地拉脸颊凹陷下去,但目光中褪去了青涩和胆怯,生出了几分坚毅和勇敢。

“我不能留在家里,是为了更多人早日回家。”

同样是去年9月才入职的焦亮亮是个文静瘦弱的女孩,家乡在甘肃的她原本请好了假,准备坐火车回家和家人团圆,疫情发生后,想到疾控工作紧缺人手,她果断退票加入抗“疫”一线。

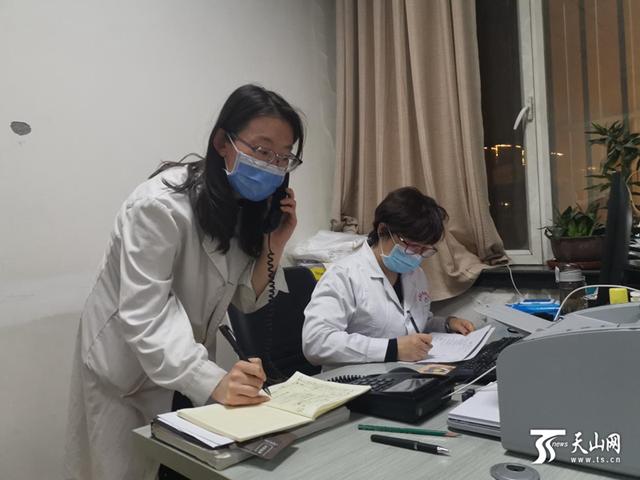

声音已经嘶哑的焦亮亮坚持拨打电话进行核查,“侦察”病毒可能传播的所有蛛丝马迹。

“您好,我们是乌鲁木齐市疾病预防控制中心,需要了解一下您近七日的行程轨迹……”焦亮亮在疫情分析组时每天要接打四五十个这样的电话,根据各地上报的外出归来人员信息,核查协查外地返乌人员的接触人员和行动路线。

一名返乌人员背后有时有几十名接触者,焦亮亮就得细致“侦察”病毒可能传播的所有蛛丝马迹,有时遇见不耐烦的接听者,还要耐心解释防控的重要性,直至获得所有完整信息,填报各类表格,为相关部门提供准确“情报”。时常忙至凌晨的焦亮亮,希望努力尽快打赢这场疫情防控阻击战,让大家的生活都回归正常。

用一双“钢丝手”守护队友们的平安

常常提着七八公斤重的箱子,里面装满酒精、消毒湿巾、隔离服等防护、消毒用品,大男孩张璞在消杀组的任务,就是保障队友们每日外出和归来的消毒安全。92年的张璞进入乌市疾控中心已四年,平时在职业病科实验室从事检验工作的他,疫情开始后被编入消杀组,24小时守护一线流调采样组同事们的卫生安全。

张璞在对采样箱进行消毒处理。

每位外出流调、采样的同事们在隔离点都要严格执行消毒流程,返回疾控中心还要二次消毒,张璞作为“守护者”,从生物转运箱到胶靴,都要仔细检查不留死角,最忙时从早上10时到次日清晨6时,为十组三十余人次做好消毒杀菌工作。做消杀工作需要经常用酒精和含氯消毒剂洗手,张璞的双手已经有些蜕皮和红疹等,“等疫情过去,我就拥有一双‘钢丝手’了。”张璞笑着说。